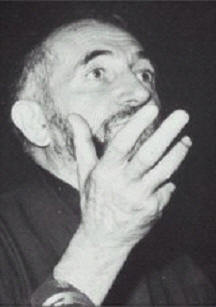

Le mythe de

l'abbé Pierre dispose d'un atout précieux la tête de l'abbé. C'est une belle

tête, qui présente clairement tous les signes de l'apostolat : le regard

bon, la coupe franciscaine, la barbe missionnaire, tout cela complété par la

canadienne du prêtre-ouvrier et la canne du pèlerin. Ainsi sont réunis les

chiffres de la légende et ceux de la modernité.

Le mythe de

l'abbé Pierre dispose d'un atout précieux la tête de l'abbé. C'est une belle

tête, qui présente clairement tous les signes de l'apostolat : le regard

bon, la coupe franciscaine, la barbe missionnaire, tout cela complété par la

canadienne du prêtre-ouvrier et la canne du pèlerin. Ainsi sont réunis les

chiffres de la légende et ceux de la modernité.

La coupe de cheveux, par exemple, à moitié rase, sans

apprêt et surtout sans forme, prétend certainement accomplir une coiffure

entièrement abstraite de l'art et même de la technique, une sorte d'état

zéro de la coupe ; il faut bien se faire couper les cheveux, mais que cette

opération nécessaire n'implique au moins aucun mode particulier d'existence

: qu'elle soit, sans pourtant être quelque chose. La coupe de l'abbé Pierre,

conçue visiblement pour atteindre un équilibre neutre entre le cheveu court

(convention indispensable pour ne pas se faire remarquer) et le cheveu

négligé (état propre à manifester le mépris des autres conventions) rejoint

ainsi l'archétype capillaire de la sainteté : le saint est avant tout un

être sans contexte formel ; l'idée de mode est antipathique à l'idée de

sainteté.

Mais où les choses se compliquent - à l'insu de l'abbé, il

faut le souhaiter - c'est qu'ici comme ailleurs, la neutralité finit par

fonctionner comme signe de la neutralité, et si l'on voulait vraiment passer

inaperçu, tout serait à recommencer. La coupe zéro, elle, affiche tout

simplement le franciscanisme ; conçue d'abord négativement pour ne pas

contrarier l'apparence de la sainteté, bien vite elle passe à un mule

superlatif de signification, elle déguise l'abbé en rouit François. D'où la

foisonnante fortune iconographique de cette coupe dans les illustrés et au

cinéma (où il suffira à l'acteur Reybaz de la porter pour se confondre

absolument avec l'abbé).

Même circuit

mythologique pour la barbe : sans doute peut-elle être simplement l'attribut

d'un homme libre, détaché des conventions quotidiennes de notre monde et qui

répugne à perdre le temps de se raser : la fascination de la charité peut

avoir raisonnablement ces sortes de mépris ; mais il faut bien constater que

la barbe ecclésiastique a elle aussi sa petite mythologie. On n'est point

barbu au hasard, parmi les prêtres ; la barbe y est surtout attribut

missionnaire ou capucin, elle ne peut faire autrement que de signifier

apostolat et pauvreté ; elle abstrait un peu son porteur du clergé séculier

; les prêtres glabres sont censés plus temporels, les barbus plus

évangéliques : l'horrible Frolo était rasé, le bon Père de Foucauld barbu ;

derrière la barbe, on appartient un peu moins à son évêque, à la hiérarchie,

à l'Église politique ; on semble plus libre, un peu franc-tireur, en un mot

plus primitif, bénéficiant du prestige des premiers solitaires, disposant de

la rude franchise des fondateurs du monachisme, dépositaires de l'esprit

contre la lettre : porter la barbe, c'est explorer d'un même cœur la Zone,

la Britonnie ou le Nyassaland.

Même circuit

mythologique pour la barbe : sans doute peut-elle être simplement l'attribut

d'un homme libre, détaché des conventions quotidiennes de notre monde et qui

répugne à perdre le temps de se raser : la fascination de la charité peut

avoir raisonnablement ces sortes de mépris ; mais il faut bien constater que

la barbe ecclésiastique a elle aussi sa petite mythologie. On n'est point

barbu au hasard, parmi les prêtres ; la barbe y est surtout attribut

missionnaire ou capucin, elle ne peut faire autrement que de signifier

apostolat et pauvreté ; elle abstrait un peu son porteur du clergé séculier

; les prêtres glabres sont censés plus temporels, les barbus plus

évangéliques : l'horrible Frolo était rasé, le bon Père de Foucauld barbu ;

derrière la barbe, on appartient un peu moins à son évêque, à la hiérarchie,

à l'Église politique ; on semble plus libre, un peu franc-tireur, en un mot

plus primitif, bénéficiant du prestige des premiers solitaires, disposant de

la rude franchise des fondateurs du monachisme, dépositaires de l'esprit

contre la lettre : porter la barbe, c'est explorer d'un même cœur la Zone,

la Britonnie ou le Nyassaland.

Évidemment, le problème n'est pas de savoir comment cette

forêt de signes a pu couvrir l'abbé Pierre (encore qu'il soit à vrai dire

assez surprenant que les attributs de la bonté soient des sortes de pièces

transportables, objets d'un échange facile entre la réalité, l'abbé Pierre

de Match, et la fiction, l'abbé

Pierre du film,

et qu'en un mot l'apostolat se présente dès la première minute tout prêt,

tout équipé pour le grand voyage des reconstitutions et des légendes). Je

m'interroge seulement sur l'énorme consommation que le public fait de ces

signes. Je le vois rassuré par l'identité spectaculaire d'une morphologie et

d'une vocation ; ne doutant pas de l'une parce qu'il connaît l'autre ;

n'ayant plus accès à l'expérience même de l'apostolat que par son

bric-à-brac et s'habituant à prendre bonne conscience devant le seul magasin

de la sainteté ; et je m'inquiète d'une société qui consomme si avidement

l'affiche de la charité qu'elle en oublie de s'interroger sur ses

conséquences, ses emplois et ses limites. J'en viens alors à me demander si

la belle et touchante iconographie de l'abbé Pierre n'est pas l'alibi dont

une bonne partie de la nation s'autorise, une fois de plus, pour substituer

impunément les signes de la charité à la réalité de la justice.

Pierre du film,

et qu'en un mot l'apostolat se présente dès la première minute tout prêt,

tout équipé pour le grand voyage des reconstitutions et des légendes). Je

m'interroge seulement sur l'énorme consommation que le public fait de ces

signes. Je le vois rassuré par l'identité spectaculaire d'une morphologie et

d'une vocation ; ne doutant pas de l'une parce qu'il connaît l'autre ;

n'ayant plus accès à l'expérience même de l'apostolat que par son

bric-à-brac et s'habituant à prendre bonne conscience devant le seul magasin

de la sainteté ; et je m'inquiète d'une société qui consomme si avidement

l'affiche de la charité qu'elle en oublie de s'interroger sur ses

conséquences, ses emplois et ses limites. J'en viens alors à me demander si

la belle et touchante iconographie de l'abbé Pierre n'est pas l'alibi dont

une bonne partie de la nation s'autorise, une fois de plus, pour substituer

impunément les signes de la charité à la réalité de la justice.

![]()